Saint-Pierre : la dimension universelle de la catastrophe de 1902

La catastrophe de 1902 à la Martinique figure de manière très discrète dans le répertoire des catastrophes naturelles les plus meurtrières dans le monde. Pourtant la perte de 29 000 victimes pour sa population en 1902 de 204 000 âmes, correspondrait par exemple pour la France d’aujourd’hui à une perte de 9,4 millions de personnes.

De même, cette catastrophe, verrons-nous, a interpellé le monde, de par sa nature, de par ses échos, de par la diversité d’origine de ses victimes ; elle est également retenue par l’histoire pour sa richesse en divers enseignements.

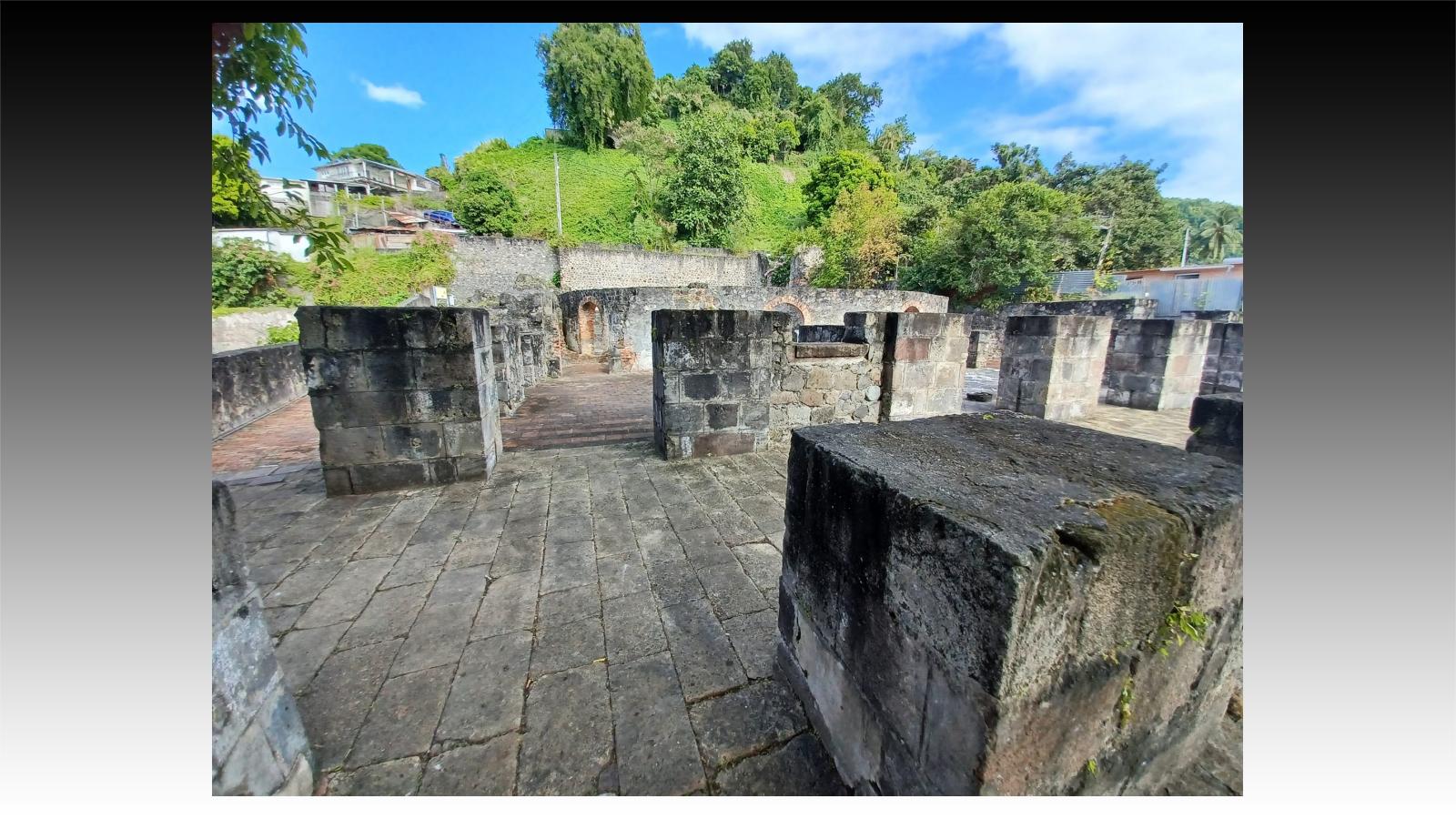

Mais la ville de Saint-Pierre, avant même sa totale destruction, en dépit de sa modeste taille, transportait l’observateur étranger subtil au-delà de son environnement géographique, voire de son temps, par les caractères transcendants qu’elle lui inspirait. Ainsi l’écrivain Lafcadio Hearn, lors d’un voyage en Martinique en 1887, dans une vision de la ville quelque peu hallucinatoire et finalement prémonitoire, fut ramené à ses souvenirs lumineux propres de la ville martyr de Pompéi, devenue l’une des empreintes marquantes de l’antiquité romaine. Le savant Alfred Lacroix, lui aussi, assez paradoxalement, peu après 1902, aura le même réflexe.

- Les polémiques survenues après cette catastrophe.

Si le désastre de Lisbonne en 1755 suscita chez les intellectuels de l’Europe des Lumières, comme Voltaire et Rousseau, un débat philosophique sur le thème de la Providence (comment concilier la bonté de Dieu avec la mort aussi massive d’innocents ?), la catastrophe de 1902 donna à méditer sur la fragilité de la condition humaine. Le grand quotidien parisien Le Temps, devant le fait de cette tragédie, se révoltait de devoir admettre qu’en dépit de tant d’efforts vers les civilisations, l’humanité se trouvait toujours à la merci des caprices monstrueux d’une nature brutale et sanguinaire. Mais plus navrantes furent ces larges polémiques auxquelles se livra une presse anti-laïque et qui ne s’était pas départie de séculaires préjugés à l’endroit des populations coloniales antillaises. Polémiques faisant de la ville de Saint-Pierre la Sodome des Antilles ou jugeant irresponsable la démocratie locale qu’elle voyait enfoncée à corps perdus dans des querelles politiques jusqu’à sous-estimer le risque volcanique qui était suspendu au dessus de la ville.

2)Sur le plan tectonique.

Cette éruption a eu lieu en effet lors d’une activité tectonique singulièrement intense dans les deux zones de subduction des Caraïbes, et quelque peu inédite pour le monde scientifique. Le journal foyalais L’Opinion rapportait qu’au mois d’Avril 1902, de violents séismes survenus au Guatemala avaient détruit 8 villes et avaient entraîné plus d’un millier de victimes. Ce qui n’a pas manqué d’être plus tard perçu comme signe précurseur de la catastrophe du 8 mai par nombre de Martiniquais.

Puis, le 7 mai, ce fut donc l’éruption de la Soufrière de Saint-Vincent entraînant plus de 1500 victimes, et moins de 24 heures plus tard, à moins de deux cents kilomètres de là, ce fut le tour de la Montagne Pelée à entrer en éruption et détruire toute une ville corps et biens. Eruptions qui furent signalées par leurs effets extérieurs bien largement au-delà de la zone des Caraïbes, en Californie, voire en Europe : effets lumineux dus aux fines poussières volcaniques ayant atteint la haute atmosphère, puis emportées par les contre-alizés.

Ensuite, le 10 mai, au Salvador, le volcan Izalco entra en éruption, et le 15 juillet au Nicaragua, c’était le Masaya, puis au Nicaragua le volcan le Conception et enfin au Guatemala les volcans Santa Maria et Pacaya. Sept volcans de la région en définitive sont donc entrés en éruption de mai à juillet 1902 dans cette zone géographique ! Cinq de ces volcans sont situés à la limite ouest de la plaque tectonique Caraïbe, siège de la zone de subduction correspondant à la plaque pacifique Cocos plongeant sous l’Amérique centrale, tandis que la Soufrière de Saint-Vincent et la Montagne Pelée, se situent, elles, à la limite Est de la plaque Caraïbes, dans une autre zone de subduction où la plaque Atlantique plonge sous cette dernière.

Une telle activité sismique et volcanique en 1902, expression d’un désordre tectonique dans la zone caraïbe, pendant une période aussi ciblée, est une singularité de la vie tellurique assez peu courante.

Le physicien Jean-Paul Poirier, de l’Institut de physique du globe de Paris, qui s’est particulièrement intéressé à cette catastrophe et lui a consacré un livre particulièrement instructif, nous révèle que le savant anglais, John MILNE, considéré comme le père de la sismologie moderne, en 1902 dans la revue Nature, « remarqua une corrélation entre les séismes en Amérique centrale et les éruptions des volcans des Petites Antilles en 1692, 1718, 1797,…, 1851 et 1902. » [1]

3) Sur le plan de la Science.

La Science des volcans avant 1902 n’en était qu’à ses balbutiements, du moins sa partie qui concernait les volcans dits explosifs. Certains polémistes crurent devoir d’ailleurs la mettre en cause lors de cette catastrophe, en se référant à cette fameuse commission instituée la veille du drame par le gouverneur Mouttet, laquelle conclut, à l’issue de sa première réunion, à l’absence de tout danger pour Saint-Pierre. Ce qui était de la part de ces polémistes une lourde erreur vu l’absence complète de compétences scientifiques de cette commission ; ses membres ne s’étaient jamais intéressés aux questions de volcans ni même de géologie. La science, à la vérité, ne s’est point trouvée impliquée dans leurs conclusions.

Lors de l’éruption de la Montagne Pelée du 8 mai, l’agent destructeur d’une puissance inconnue jusqu’alors (les nuées ardentes) découvert, le fut pour la première fois à Saint-Pierre par la Science représentée cette fois par des sommités en ce domaine venant de France, d’Angleterre et d’Amérique. Sa soudaineté, sa violence comme ses aspects physiques ont été ses caractères les plus frappants.

Ce phénomène existait pourtant depuis les débuts de la vie profonde de la Terre. La population aux Açores l’avait même observé en 1580 puis en 1808, voire nommé nuée ardente, mais bien entendu sans pouvoir sortir des limites de la plate observation. Les populations d’Indonésie, elles aussi, avaient probablement déjà l’expérience du phénomène, mais à l’époque, le phénomène n’avait pas encore fait l’objet d’aucune étude scientifique. Très généralement jusque-là, du moins dans le monde occidental, pour le profane, un volcan en éruption devait donner lieu à une effusion de lave ; nombre de Pierrotins l’attendirent en vain par le lit de la Roxelane.

Par ailleurs, jamais éruption volcanique n’avait été couverte par le monde scientifique comme celle de Martinique en 1902. C’est l’éruption du Mont Saint-Helen en 1980 dans l’Etat de Washington aux USA qui suscita plus tard un intérêt analogue pour la communauté scientifique internationale. Des observations et travaux nés de cette mobilisation scientifique exceptionnelle sur ces deux minuscules îles, est née une nouvelle science, la volcanologie moderne, où en particulier deux savants vont imposer leur nom, l’américain August Jaggar et le français Alfred Lacroix. Le dynamisme péléen vint alors s’ajouter aux autres dynamismes volcaniques connus déjà ; A. Lacroix put éclaircir, outre le phénomène de la nuée ardente, le processus de la genèse des dômes volcaniques andésitiques. Bien d’avantage encore, les éruptions historiques de la Montagne et de la Soufrière de Saint-Vincent, ont suscité un échange très fécond entre les géologues et volcanologues Américains, Anglais et Français. À cette occasion, A.Lacroix, arguments à l’appui, put convaincre le savant Angelo Helprein, que les caractères de l’éruption du Vésuve l’an 79 de notre ère ne correspondaient nullement à ceux d’une nuée ardente, et qu’il fallait absolument distinguer le dynamisme plinien du dynamisme péléen.

Sur l’impulsion des savants américains, ces éruptions de 1902 en question furent même utilisées comme un puissant argument de dissuasion contre le tracé initial du canal interocéanique au Nicaragua, au bénéfice de celui du Panama.[2]

4) Sur la diversité des origines des victimes

L’on n’a pas enregistré, après cette catastrophe, que des victimes martiniquaises, tant s’en faut. Il faut en effet rappeler que la ville de Saint-Pierre, en dépit de sa modeste taille, commerçait avec de nombreux ports du monde, abritait de plus des maisons d’assurances étrangères, comme la Lloyd, des consulats d’USA, de Grande Bretagne, d’Amérique Latine, et qu’au moment du drame, mouillaient de même dans sa rade à côté de navires battant pavillon français, de nombreux navires de diverses origines, tels le Roddam et le Roraima de la Québec Line, puis La Tereza lo Vico, le Sacro Cruore, le Nord America et le Maria Vergine d’Italie, deux bateaux américains, l’Aramo et l’Anna Morse, etc. Du reste, c’est le navire câblier anglais, Le Roddam, qui, ayant pu se sauver de justesse de la rade de Saint-Pierre peu après 8 heures ce matin du 8 mai, et atteignant le port de Castries de l’île de Sainte-Lucie avec une vingtaine de cadavres sur son pont et couvert d’une épaisse couche de cendres volcaniques (les Sainte-luciens, du reste, l’ont pris pour un bateau fantôme !), qui apprit le premier la terrible nouvelle au monde : «Nous venons des portes de l’Enfer, vous pouvez télégraphier au monde qu’il n’y a plus une âme vivante à Saint-Pierre.»

La disparition de l’important personnel consulaire et de celui des sociétés d’assurances américaines et anglaises (familles comprises) qui résidaient à Saint-Pierre, ajoutée aux nombreuses victimes étrangères enregistrées dans la baie, constituent de même un lourd tribut payé à cette éruption.

5) Sur la solidarité humaine déployée dans le monde.

Une solidarité universelle sans précédent dans l’Histoire, s’est déployée en faveur de la Martinique sinistrée à l’occasion de cette catastrophe. Certains y virent même l’amorce d’un rapprochement des nations dans le monde.

Solidarité venue d’abord des voisins caraïbéens. De nombreux comités de solidarité, faisant circuler des souscriptions publiques un peu partout, y prirent naissance. Le peuple guadeloupéen, à lui tout seul, n’envoya pas moins de cent trente mille francs à l’île sœur sinistrée.

Solidarité venue ensuite des Etats-Unis d’Amérique. Le président Roosevelt, sur la sollicitation du gouvernement français, dépêcha vers la Martinique le navire de guerre américain Le Dixie chargé de quatre cent mille rations, de vêtements et de tentes, et qui y débarqua le matin du 21 mai, salué par la population avec le soulagement que l’on peut deviner. Le Dixie fit ensuite route vers l’île de Saint-Vincent pour y accomplir la même mission de secours. Le Congrès américain vota de même un crédit de 200.000 dollars (soit un million de francs de 1902) en faveur de la Martinique.

La métropole, quant à elle, manifestement choquée par la nouvelle de cette tragédie, sur décision gouvernementale, décréta trois jours de deuil national et la mise en berne du drapeau national. Elle dépêcha de même le croiseur D’assas vers la Martinique, chargé de vivres et portant la mission Bloch avec une somme de cinq cent mille francs. Ce navire arriva sur les côtes martiniquaises le 21 mai (le même jour que le Dixie), mais dans l’après-midi. Grâce au concours majeur de la presse française, la population particulièrement sensibilisée, organisa un nombre impressionnant de souscriptions publiques en faveur des sinistrés. Il n’est pas de petite école primaire en province qui n’ait suivi le mouvement avec sa souscription. Les conseils municipaux de nombre de villes ont voté des subventions intéressantes en faveur de la Martinique.

Le comité officiel d’assistance et de secours aux sinistrés, fondé à Paris, présidé par le ministre des colonies recueillit de l’ensemble de ces souscriptions une de somme de plus de 9,5 millions de francs, soit l’équivalent de 142,6 millions de francs de 1992 ! Chiffre encore en deçà de la réalité s’il fallait prendre en compte les sommes recueillies dans toutes les églises de France pendant plusieurs mois, mais dont l’évêque de Martinique, Mgr de Cormont, s’est, hélas, toujours refusé à révéler l’importance, comme l’usage qui en fut fait.

Les autres parties du monde ne furent pas de reste dans ce mouvement de solidarité. Les journaux y furent également impliqués ; aussi les églises françaises à Saint-Petersbourg, à Vienne, à Jérusalem, à Lisbonne, à Tunis etc, organisèrent-elles des quêtes en faveur des sinistrés de la Martinique ; des parlements étrangers, notamment de Hongrie, d’Italie, s’associèrent à cet élan.

Jamais la civilisation n’avait manifesté un tel élan de solidarité vis-à-vis d’une communauté gravement sinistrée dans le monde. Cette catastrophe de la Martinique avait-elle donné l’occasion aux hommes de prendre conscience de la solidarité potentielle qui les reliait sur la planète ? Quelques-uns l’ont pensé.

Hélas ! Et c’est là encore un des enseignements importants de la catastrophe de 1902 : les véritables sinistrés dans l’ensemble n’ont pas connu tout le bénéfice qu’auraient souhaité leurs généreux donateurs. Résultat, d’ailleurs, que laissaient absolument prévoir l’organisation et la conception du comité national de secours. Pourquoi ce comité devait-il être, en effet, présidé par le ministre de la Marine et des colonies, alors que les fonds qu’il devait recueillir étaient fondamentalement des fonds privés ? N’était-ce pas s’exposer à une confusion entre les aides publiques et les aides privées, ainsi qu’à des oppositions quant à l’usage de ces fonds, ce qui ne pouvait qu’être préjudiciable aux intérêts de ces sinistrés.

Et en effet, le président, ayant imposé le principe que ce comité ne devait être qu’un comité de secours, ses fonds ne pouvaient donc participer aux actions de création d’activité et de reconstruction dans la colonie sinistrée, mais seulement aux actions de secours en vivres essentiellement. Nous verrons ensuite les conséquences très fâcheuses d’un tel choix pour les sinistrés du nord à partir de fin juillet 1902.

Il fallait d’autant plus redouter toute cette issue des choses que les parlementaires martiniquais furent écartés de ce comité.

6) Sur l’épineuse question de la gestion des sinistrés après la catastrophe.

Vaste question que nous avons traitée dans notre livre récent Histoire sociale de la catastrophe de 1902. Cette catastrophe, sous cet aspect des choses, enseignait le principe suivant de portée universelle : si les autorités ne parviennent pas à répondre à l’attente sociale première des sinistrés éloignés de leur foyers d’origine, en l’occurrence les reclasser, jusqu’à la fin certaine de l’aléa naturel, pour leur permettre de trouver une activité préservant leur dignité d’hommes, elles prennent le risque de se créer de très graves déconvenues en fait de sécurité de ces derniers.

Une éruption phréato-magmatique de type péléen, faut-il en effet rappeler, peut avoir une durée aux conséquences potentiellement dramatiques. Celle de la Montagne Pelée en 1902 a duré trois ans, avec des pauses de durée très inégale (il en fut de même en 1929).

Ainsi, en juillet 1902, les autorités avaient à charge près de 22 000 sinistrés évacués de la zone dangereuse à la fin du mois de mai. Les fonds dont pouvait disposer la commission locale de secours pour les assister en vivres, commençaient à lui faire gravement défaut. Près de 10 000 sinistrés, par ailleurs, étaient hébergés dans quelques centres d’accueil à Fort-de-France, et dans des conditions de promiscuité donnant à craindre le pire sur le plan sanitaire. Une épidémie de fièvre grave à forme typhoïde y avait fait son apparition et qu’on avait du mal à traiter. Les décès commençaient à se multiplier.

La commission locale de secours présidée par Victor Sévère avait conçu un plan pour faire face à la situation : évacuer de toute urgence les sinistrés de la ville et mettre au travail l’ensemble d’entre eux grâce à la mise en œuvre d’une série de projets d’utilité générale conçus par elle, tels la création de la route de Case-Pilote au Carbet, des travaux de réfection de quelques voies autour de Fort-de-France et sur le site de la Rivière Madame devenu dangereux pour la salubrité publique dans la ville. Elle projetait de même l’acquisition par la colonie d’un certain nombre d’habitations tombées en déshérence pour être loties au bénéfice des sinistrés. Hélas ! Le ministre des colonies (de surcroît président du comité national de secours aux sinistrés) refusa à la commission locale de secours les moyens financiers nécessaires à l’exécution de ses projets, la confinant au rôle étroit de commission exclusive de secours. Mais, même s’agissant des fonds pour l’acquisition de secours en vivres, la commission locale de secours s’est trouvée financièrement en difficulté au mois de juillet, alors même que les caisses du comité national de secours étaient pleines.

C’est à partir de cette situation que le gouverneur intérimaire, Georges Lhuerre, toujours en poste, en arriva à la décision de renvoyer les sinistrés dans leurs foyers d’origine au début du mois d’août, et de façon complètement irresponsable. Le gouverneur titulaire Georges Lemaire, arrivé ensuite le 23 août à la tête de la colonie, ajouta ensuite sa responsabilité coupable (par sa surdité notamment aux alertes qui lui furent adressées). On connaît la suite des événements. La Montagne Pelée, ayant repris son activité éruptive à partir du 15 août avec une intensité inédite, la Martinique perdit de nouveau, le 30 août, 1300 de ses fils ; c’est le chiffre officiel communiqué par le gouverneur, mais le sénateur Knight avança le chiffre de 2000 victimes au Morne-Rouge, à Basse-Pointe et à Ajoupa-Bouillon.

Pour revenir à la gestion des fonds de solidarité des souscriptions publiques, la Martinique doit éveiller sa vigilance à cet égard, en cas de survenue d’une prochaine grosse calamité naturelle qui viendrait à la frapper. L’expérience récente de la république d’Haïti suite au séisme du 11 janvier 2010, surnommée depuis la république des ONG, rappelle, s’il en était besoin, les énormes difficultés qu’elle connaîtrait autrement.

7 ) Sur l’intensité du drame humain qui s’est joué à Saint-Pierre dans ses derniers jours d’existence.

De manière très injuste, on a jugé la population pierrotine passive, indolente, naïve, devant les signes volcaniques précurseurs. C’est oublier, comme l’affirme bien Claude Levi-Strauss, qu’il n’existe pas de peuples enfants, tous sont adultes, même ceux qui n’ont pas tenu le journal de leur enfance et de leur adolescence.[3]

Cette population avait vécu des calamités naturelles d’une rare violence dans son histoire ; elle ne pouvait être considérée comme une population sans expérience à l’approche d’un important risque. Son comportement d’ensemble en 1902 est celui qu’aurait eu toute population analogue, sous quelque latitude que ce soit, et placée dans la même situation.

D’abord, ne l’oublions pas, elle a été égarée par les fausses assurances d’Autorités civiles sans aucune intelligence du phénomène naturel auquel elles étaient confrontées. Personne, à l’époque dans notre société, ne pouvait supposer, il est vrai, la survenue d’un agent volcanique aussi soudain et dévastateur en ce matin du 8 mai à Saint-Pierre. Mais de là à se croire autorisées à propager de telles nouvelles optimistes, il s’en fallait de beaucoup. Cette catastrophe est avant tout à cet égard un drame de l’ignorance.

Ensuite, toutes les familles aisées, ressentant confusément le danger d’y demeurer, ont abandonné la ville à temps. Réflexe auquel on assisterait n’importe où. Il n’en fut pas hélas de même des familles socialement modestes, qui n’avaient pas les moyens d’abandonner Saint-Pierre. L’embarras, on le sait, a toujours nui aux humbles en face du malheur.

De surcroît, l’âme humaine, en ces circonstances d’incertitude, est traversée par des réflexes paradoxaux qui ne se révèlent qu’à ces moments. Les gens se sont sentis perdus ; on abandonnait presqu’autant la ville qu’on venait s’y réfugier (les gens du Morne-Rouge, du Prêcheur), selon cet instinct irréfléchi qui mène la foule de tous les temps et de tous les pays aux jours de panique. Les Pompéiens, eux aussi, abandonnaient leur ville tandis que les campagnards venaient s’y réfugier » devait rappeler à cet égard A.Lacroix.

La ville a exercé un attrait d’ordre symbolique singulier sur l’inconscient de ces malheureux, comme explique de même le psychologue des profondeurs, Carl Gustave Jung : « la ville est un symbole, une femme qui renferme en elle ses habitants comme autant d’enfants.»

Autre attitude collective des Pierrotins, dans leur crise d’incertitude, ils se sont réfugiés massivement dans des actions de prières. Les églises ne désemplissaient pas. Selon les mots de l’abbé Moerens, les trois derniers jours de Saint-Pierre ont été pour ses habitants, des jours de pénitence, de réparation, de prières, et finalement comme un triduum de préparation à la Mort. [4]

Et pure illusion fut d’interpréter ce comportement comme l’expression d’un sentiment collectif de culpabilité des Pierrotins pour une prétendue vie dissolue. Leur sentiment religieux était au contraire exacerbé par la conscience de l’extrême fragilité de leur condition de vie face aux nombreuses calamités naturelles ayant jalonné leur passé. Cette population a été envahie par «l’idée de Dieu créateur et destructeur à la fois » tapie dans l’inconscient collectif et que Carl Gustav Jung nous présente comme « une idée qui, dans tous les pays du monde, de tous les temps et toujours à nouveau, s’est imposée à l’humanité sous la forme d’une puissance de l’au-delà, à laquelle on est livré, qui fait naître comme elle tue, image des nécessités inévitables de la vie… »

Le drame vécu là par la population pierrotine revêt là très sûrement une dimension de la condition humaine dans sa fragilité originelle.

En résumé, cette catastrophe de 1902 à la Martinique a frappé les esprits dans le monde pendant d’aussi longues semaines, non seulement pour son côté brutal et dévastateur, mais parce qu’elle les avait sensibilisés aussi sur ces divers autres plans nouveaux. Sa richesse en enseignements multiples ne s’est pas épuisée avec le temps ; elle demeure un cas d’école dans l’étude des catastrophes naturelles et de ses diverses conséquences sociales.

Léo Ursulet, historien

PS : L’auteur recommande à ses lecteurs deux livres qu’il a consacrés à cette grande question , et un troisième peu connu chez nous mais riche par ses éclairages sur cette catastrophe :

-Le bonheur l’attendait ailleurs, roman sur la fin de la ville de Saint-Pierre.

- Histoire sociale de la catastrophe de 1902, ouvrage publié par les Editions Orphie en novembre 1919.

-La catastrophe de la Montagne Pelée, édité chez l’Harmattan et écrit par Jean-Paul Poirier.

[1] Jean-Paul Poirier, La catastrophe de la Montagne Pelée, L’Harmattan, 2017, pp.119-120

[2] Ibid.p.94.

[3] Claude Lévi-Strauss, Races et Histoire, Unesco.

[4] U.Moerens, Pélérinage funèbre aux ruines de Saint-Pierre Martinique, Paris, 1903, p.121.

- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire

- 266 vues

Connexion utilisateur

Dans la même rubrique

Par Ludovic Clerima

26/02/2026 - 10:39

NAOSIBES

08/02/2026 - 21:40

Aline Groëme-Harmon ("Lexpress.mu")

21/01/2026 - 09:14

Elisa Brinal ("La Croix")

06/12/2025 - 12:18

Commentaires récents

Ces bouffons de rois, émirs et autres cheicks arabes

INFOS

@Lidé

04/03/2026 - 08:01

la chaine AL24news donnent des infos objectives.

Lire la suiteCes bouffons de rois, émirs et autres cheicks arabes

fermer les télés

@Lidé

04/03/2026 - 07:56

Depuis le début, ces médias blans racistes soutiennent ces criminels. Lire la suite

Yolanda Diaz Perez, député socialiste espagnole, cloue le bec à un facho

Très digne...

Frédéric C.

03/03/2026 - 15:02

...et très ferme, cette députée militante.... Lire la suite

Une "manawa" va présider le...Conseil de Sécurité de l'ONU !

Si ceci n’est pas un fake, à quel titre...

Frédéric C.

03/03/2026 - 14:23

...Mme Trump va-t-elle présider le CS de l’ONU? Lire la suite

Rigoladeries au "Pays des océans"

Meu non...

Albè

02/03/2026 - 16:14

...des "océaniqués" :

Lire la suite

Top 5 des articles

Aujourd'hui :

- REPRESSION IMPITOYABLE EN COREE DU NORD

- Ces bouffons de rois, émirs et autres cheicks arabes

- Arabie saoudite : danser au son des missiles

- Iran : funérailles des quelques déjà 596 morts sous les bombes américano-israéliennes

- Le PLP, « Pour le Peuple », a tenu sa dernière réunion stratégique aux côtés de ses colistiers et colistières

Depuis toujours :

- Tous les présidents et premiers ministres de la Caraïbe sont vaccinés

- L'intolérable appauvrissement intellectuel et culturel de la Guadeloupe et dans une moindre mesure de la Martinique !

- LETTRE OUVERTE AU 31ème PREFET FRANCAIS DE MARTINIQUE

- L'arrière-grand-père maternel de Joan Bardella était...algérien

- Les triplement vaccinés contre le covid ne bandent plus

Commentaires

Absence de coulées de lave

Oui

09/05/2022 - 15:53

Pour les personnes concernés à l'époque, éruption volcanique était synonyme de coulées de lave. C'est toujours l'opinion commune à beaucoup de gens. A Saint-Pierre, il semble qu'on pensait que les lits des rivières canaliseraient les coulées éventuelles, minimisant les dégâts.

Mais la lave de la Pelée est presque solide. Formant difficilement des coulées., elle obstrue la bouche éruptive. Quand la pression est trop forte, s'ensuit une explosion de gaz, de cendres et de blocs de lave.

Je ne connais rien à la géologie, mais il me semble que le paysage que laissent des explosions de matières volcaniques doit être différent de celui du paysage que laissent des coulées de lave, aussi bien dans son étendue que dans sa structure.

La question que je me pose est la suivante : en observant le terrain, l'absence de coulées de lave n'apparaissait-elle pas ? Si tel était le cas, il fallait bien sûr un minimum de connaissance pour le déceler.