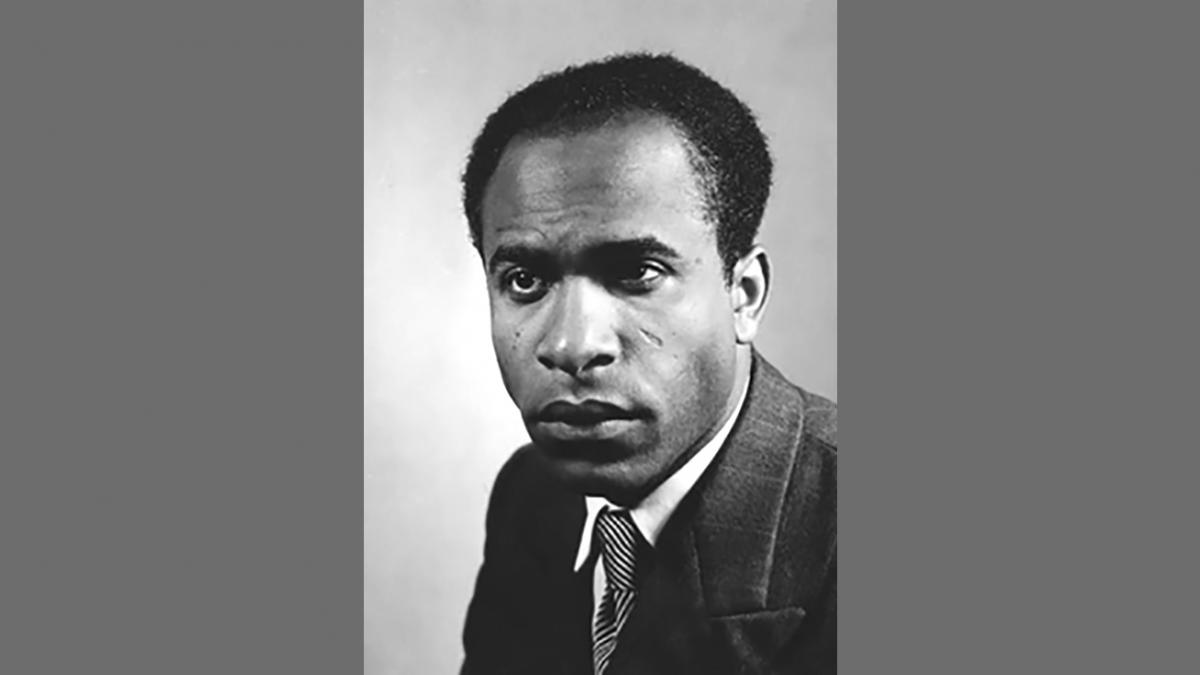

NGUGI WA THIONG’O, L'ECRIVAIN KENYAN TOUJOURS CITE AU NOBEL, JAMAIS RECOMPENSE

Figurant parmi les favoris pour le prix Nobel de la littérature 2017, qui a été finalement été attribué le 5 octobre à Kazuo Ishiguro, l’écrivain kényan Ngugi Wa Thiong’o a construit une œuvre qui n’a de cesse de dénoncer les injustices et le pouvoir néocolonial.

« Etre distingué par le Nobel est absolument valorisant. Mais ce n’est pas essentiel. Je ne considère pas cela comme une consécration. » Fausse modestie ou réel détachement ? Cette année encore, comme depuis près de dix ans, Ngugi Wa Thiong’o, romancier, dramaturge et essayiste kényan, était le seul africain subsaharien à figurer dans la très courte liste des favoris pour le prix Nobel de littérature. « Quatre auteurs du continent ont déjà eu l’occasion d’être récompensés, ce n’est pas si mal », nous faisait-il savoir dans un échange de courriels, quelques jours avant l’annonce du lauréat par l’Académie suédoise. « Pas si mal » pour une récompense qui court depuis 1901 ? L’affirmation peut surprendre les passionnés de lettres africaines, qui ont toujours vécu la sous-représentation des auteurs du continent parmi les lauréats du Nobel comme une injustice.

En 2013, le nom de Ngugi Wa Thiong’o était revenu avec tellement d’insistance sur les sites des parieurs britanniques que l’on avait pensé à d’éventuelles fuites. Mais, cette année-là, comme celles qui ont suivi, il avait été coiffé au poteau par d’autres quand nombre d’observateurs étaient persuadés qu’il remporterait le Graal. Avec un certain amusement, l’écrivain se souvient d’ailleurs avoir dû réconforter un photographe en larmes à son domicile d’Irvine, en Californie, si déçu était ce dernier d’apprendre que le prix tant convoité avait été décerné à la Canadienne Alice Munro, et non à un Africain.

Dénoncer les injustices : le cœur de son œuvre et de sa pensée

Ngugi Wa Thiong’o ne peut ignorer pour quelles raisons le comité Nobel est depuis longtemps attendu au tournant sur cette question : des quatre auteurs du continent déjà récompensés, un seul est un Africain noir, le Nigérian Wole Soyinka, en 1986, qui avait été suivi par l’Egyptien Naguib Mahfouz, en 1988, et les Sud-Africains Nadine Gordimer, en 1991, et John Maxwell Coetzee, en 2003. Distinguer un auteur noir du continent depuis Soyinka n’est donc pas seulement un hommage et un symbole, mais la réparation d’un manquement. Les symboles et la dénonciation des injustices sont au cœur de l’œuvre et de la pensée de Ngugi. Critique acerbe de la colonisation britannique qui l’a vu naître en 1938, à Kamiriithu, à une trentaine de kilomètres au nord de Nairobi, la capitale kényane. Dénonciation virulente des bourgeoisies compradores issues des indépendances africaines, au tout début des années 1960.

« Mon village avait été créé de toute pièce par l’administration coloniale britannique dans l’espoir de couper la population civile des rebelles indépendantistes Mau Mau. Le but était aussi d’y constituer un réservoir de main-d’œuvre bon marché. J’ai grandi dans ce contexte et cela est resté une grande souffrance », raconte, amer, l’auteur de Décoloniser l’esprit (éd. La Fabrique, 2011). Cet ouvrage, initialement paru en 1986, est un long plaidoyer pour les langues et les cultures et les identités africaines. Pour une Afrique libre, son tout dernier essai traduit en français, paru chez Philippe Rey au début septembre, est dans la même veine : « La nécessité de l’estime de soi chez les Africains, trop souvent enclins à mépriser leur propre culture » et « la mondialisation économique qui place l’Afrique sous l’emprise du fondamentalisme capitaliste », peut-on lire dans cet ouvrage, qui est une compilation de sept essais publiés auparavant. Pour une Afrique libre est venu enrichir une bibliographie longue d’une trentaine d’ouvrages depuis 1964, date de la parution de son fameux Weep Not, Child, éd. Heinemann (Enfant, ne pleure pas, éd. Hatier, 1994).

“Pour Ngugi Wa Thiongo, la littérature est une arme pour la paix et pour l’émancipation des peuples”, Aurélie Journo, universitaire

« Ngugi Wa Thiongo est reconnu comme un romancier inventif. Mais il a surtout une vision utilitariste de la littérature. Il vit en fonction de ce qu’il écrit. La littérature, pour lui, est une arme pour la paix et pour l’émancipation des peuples », analyse Aurélie Journo, maîtresse de conférences en littérature anglophone à l’université Paris 13-Villetaneuse. C’est au nom de cette quête d’indépendance que l’auteur renonce, en 1968, à écrire en anglais au profit du kikuyu, sa langue maternelle et celle de l’ethnie majoritaire au Kenya. « Le retour au kikuyu n’était pas seulement un retour à une forme d’authenticité. L’idée était surtout de changer de point de vue sur le monde et la place qu’on y occupe », ajoute Aurélie Journo.

Nationaliste culturel

Cette dimension utilitariste de la littérature, l’auteur continue de la revendiquer et de l’enseigner à l’université de Californie, où il vit en exil. Une conviction forgée par son histoire personnelle et familiale. Un de ses vingt-huit frères – son père était polygame, marié à cinq épouses – est tué pendant l’insurrection des Mau Mau, dans les années 1950. « Je n’avais pas d’autre moyen que l’écriture pour dénoncer l’oppression », confie-t-il. Au point qu’il est devenu une sorte de « nationaliste culturel ». L’homme de 79 ans, front dégarni et petite barbe hirsute, sourit lui-même de cette expression. Car chez lui, politique et littérature s’entremêlent allègrement. Très vite, ses livres clairement empreints de la pensée marxiste, dénoncent le pouvoir néocolonial.

Il est jeté en prison par Jomo Kenyatta (1894-1978), le premier président du Kenya indépendant. « Imaginez pourquoi ! J’avais osé écrire une pièce de théâtre en kikuyu [“Ngaahika Ndeenda” (Je me marierai quand je voudrai), NDLR]. Après ça, je me devais de continuer à écrire dans la langue qui m’avait valu d’être incarcéré », explique Ngugi, en se souvenant qu’il a définitivement fait ses adieux à l’anglais en écrivant son premier roman en kikuyu sur du papier toilette dans sa cellule de prison. En 1986, il échappe à une tentative d’assassinat sous le régime de Daniel Arap Moi (deuxième président jusqu’en 2002). Ce qui le contraint à l’exil au Royaume-Uni, puis aux Etats-Unis.

Volontiers provocateur, celui qui est né James Ngugi – avant de changer de nom – est peu connu dans l‘espace francophone. Seulement sept de ses ouvrages ont été traduits en français. Deux autres traductions sont attendues aux éditions Passages. Le public français et francophone peut ainsi découvrir ses réflexions politiques et esthétiques sur les mécanismes qui freinent le développement de l’Afrique. Mais cette obsession pour une littérature utilitariste n’explique-t-elle pas son œuvre rare en français ?

« S’il est peu connu dans le monde francophone, c’est surtout parce que toutes les problématiques sur le postcolonialisme sont très récentes et encore un peu taboues en France. On peut avoir l’impression en le lisant ou en l’écoutant que Ngugi est un chantre de la négritude. Il n’en est rien. Son propos c’est de hâter la révolution, de redonner le pouvoir au peuple. », estime Pierre Boizette, spécialiste de littérature poétique et comparée à l’université de Nanterre.

“Il n’est pas une inspiration pour nous”, Binyavanga Wainaina, jeune écrivain kényan

Cet engagement qu’il vit comme une religion semble aussi couper l’auteur du public africain et de la génération actuelle d’écrivains issus du continent lesquels, pour la plupart, se posent en contrepoint du courant de la négritude. De fait, ni la Zimbabwéenne NoViolet Bulawayo ni la Nigériane Chimamanda Ngozi Adichie ni la Botswanaise Unity Dow ne revendiquent une quelconque filiation avec Ngugi Wa Thiong’o.

Sur place au Kenya, Binyavanga Wainaina, auteur de One Day I Will Write About This Place (Graywolf Press, 2011, non traduit) rejette tout lien théorique ou stylistique entre Ngugi et la jeune garde. « Il n’est pas une inspiration pour nous », lâche-t-il, lapidaire, et en profite pour dénoncer « un auteur ethnique » à ses yeux. David Kaiza, autre jeune auteur kényan, est tout aussi dur. « Ngugi et Chinua Achebe (1930-2013), dont il est l’héritier, ont voulu nous imposer un style. Leur génie ne repose pas sur la qualité esthétique de leur œuvre mais sur la force avec laquelle ils ont pu raconter une histoire à rebours de l’idéologie coloniale. »

Les seuls à porter son héritage sont deux des neuf enfants de Ngugi Wa Thiong’o, eux-mêmes écrivains : Wanjiku et Mukoma. Avec quelques autres écrivains, ils forment le collectif Jalada, créé en 2014. Pour le principal animateur de ce collectif d’auteurs dits « panafricanistes », le roman Wizard Of The Crow (Anchor Books, 2006), un pavé de 700 pages non traduit en français, est l’œuvre majeure de Ngugi. « Il s’agit de l’aboutissement de son œuvre. C’est réellement celui-là qui permet de dire que Ngugi est un grand écrivain. »

© Basso CANNARSA/Opale/Leemage

- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire

- 71 vues

Connexion utilisateur

Dans la même rubrique

Pâmela Carvalho

23/01/2026 - 10:47

Mustafa Benfodil ("El Watan.dz")

14/12/2025 - 10:42

Commentaires récents

S'amuser à se faire peur pour rien...

INCAPABLE...

Albè

05/02/2026 - 16:45

...de coloniser le Canada ou le Groënland, territoires remplis de richesses minières, Trump songe Lire la suite

S'amuser à se faire peur pour rien...

Comment pouvez vous affirmer...

Frédéric C.

05/02/2026 - 14:17

...avec certitude que Trump-2 ignore l’existence même de nos pays ? Lire la suite

Saint-Esprit : le bilan de la mandature de Fred-Michel Tirault

Je précise ma pensée :

yug

05/02/2026 - 12:46

Accuser: Présenter qq'un comme coupable (Larousse)

Lire la suiteSaint-Esprit : le bilan de la mandature de Fred-Michel Tirault

POVRE CONARD, VA !

Albè

05/02/2026 - 11:00

Donc les articles du communiste-autonomiste Michel Branchi et de l'indépendantiste-CNCP Robert Sa Lire la suite

Saint-Esprit : le bilan de la mandature de Fred-Michel Tirault

Vidéo-tract électoral

yug

05/02/2026 - 10:40

Je me fous des départementalises ,de Branchi ou du CNCP..Ce que je sais c'est que cet "ARTICLE" e Lire la suite

Top 5 des articles

Aujourd'hui :

- La ministre des Outremers dénonce le racisme...anti-blanc

- L'île paradisiaque dont les habitants n'ont pas le droit d'utiliser les plages

- Il devrait prendre des cours d'...anglais !

- Hilarante campagne électorale dans l'île aux fleurs fanées

- D'où l'expression "saoul comme un Polonais"...

Depuis toujours :

- Tous les présidents et premiers ministres de la Caraïbe sont vaccinés

- L'intolérable appauvrissement intellectuel et culturel de la Guadeloupe et dans une moindre mesure de la Martinique !

- LETTRE OUVERTE AU 31ème PREFET FRANCAIS DE MARTINIQUE

- L'arrière-grand-père maternel de Joan Bardella était...algérien

- Les triplement vaccinés contre le covid ne bandent plus