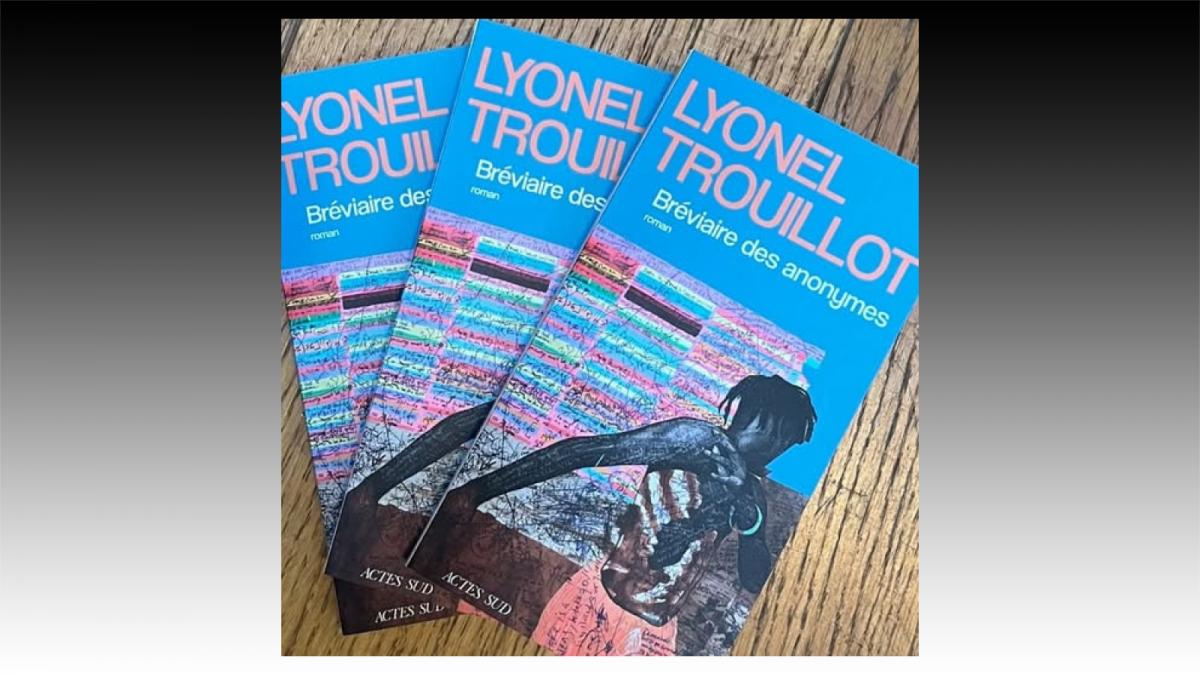

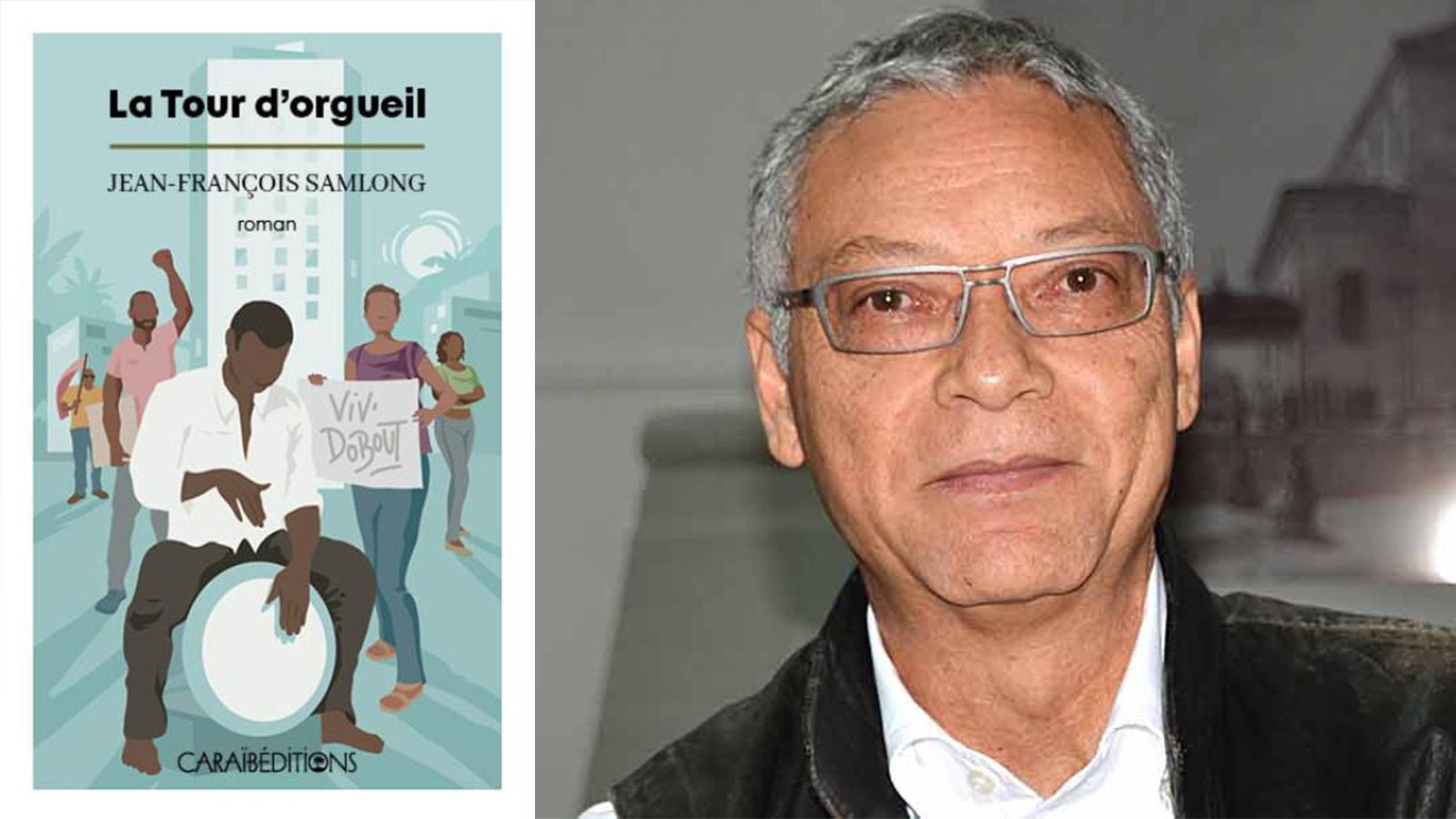

LA TOUR D’ORGUEIL - Jean-François SAMLONG

Jean-François Samlong, auteur phare de l’île de La Réunion, était parmi nous au Salon Athéna d’octobre 2023, à présenter son dernier roman, La Tour d’Orgueil, publié chez Caraïbéditions. Un événement très attendu par son lectorat après les affres d’une pandémie qui nous a tous privés de parutions tellement importantes pour notre divertissement comme pour stimuler nos curiosités. Enfin, la liberté des mots. Enfin, un retour créatif sur ce que nous sommes, microcosme îlien des dysfonctionnements planétaires.

Le titre renvoie à une architecture agressive, un affrontement de quelques uns avec un ordre supérieur, celui de la finance et de la politique. Ambition, arrivisme, voilà les termes majeurs propres à décrire la famille des Kervéguen, richissimes potentats de l’économie réunionnaise. Ils sont les descendants fictifs de cette dynastie à la poigne de fer qui a régulé, régi et dominé l’Histoire de notre île depuis la fin du XXVIIIème siècle. Jacques est le maître incontesté du clan, époux d’Hortense de Villèle et père de Simon, Loïs, Franck et Liza. Le fils aîné a épousé Rose Bénard, une roturière aisée qui, à défaut d’un titre de noblesse, a apporté une dot substantielle. Un enfant est à naître qui sera nommé Joseph. Et tout se joue entre ces quelques uns qui portent en eux l’orgueil d’une ascendance renommée. Le nom les tient debout, ensemble, malgré les dissensions intrafamiliales et les rivalités. Cette « tour d’orgueil » est comme une érection de fer et de béton, un élan de titans, on pourrait parler de tour de Babel moderne. C’est aussi une menace pour les autres, les invisibles, les presque oubliés, la population de l’île, en lutte, affaiblie par une grève de la faim qui cloue au sol. L’auteur a organisé une géométrisation très symbolique de l’espace dont chaque donnée offre un regard particulier sur chaque personnage.

Tout va se jouer au treizième étage, dans la salle à manger, autour d’une table qui est comme une aire de jeu. Le casino de la vie se dessine. Avec des objets propres à définir le maître de céans. Jacques de Kervéguen est un gros fumeur de cigares, du tabac de luxe, importé. Il aime à exhiber cette forme phallique, comme un sceptre entre ses doigts. Le parfum de la fumée envahit les lieux : il est omniprésent, incontournable. Magistral, c’est lui qui entame la conversation. Elément moteur au cœur de sa famille, il écrase le monde d’une implacable autorité. Il détient ce plaisir de déguster ce qu’il consomme, mais aussi de détenir ce qu’il possède : il est homme à conserver dans un coffret ces fameux cigares comme des marchandises rares ; mais aussi à ouvrir, à table, pour un effet de surprise et de choc, un réceptacle vaguement identique qui recèle un pistolet marqué de la croix de Lorraine, une pièce historique qui a traversé le monde du XXème siècle. Il est homme à déployer ce qui le valorise, avec une aspiration à se frayer un cheminement héroïque.

Hortense de Kervéguen aime aussi ce qui relève du temps longtemps, les objets qui ont jalonné le passé et dont les expertises révèlent la valeur. Elle est femme du présent à lire l’avenir dans les réussites, sorte de devineresse qui tente de décoder demain avec un jeu de 32 cartes. Simon, le fils aîné, collectionne les secrétaires comme on consume l’ennui dans des expériences toujours nouvelles et sans cesse répétées. Il aime à jouir de la vie et se plaît à multiplier les aventures amoureuses, sûr que l’argent achète tous les désirs et qu’un bouquet de fleurs peut suffire à arracher tous les consentements. Loïs se livre à la pédopornographie et dissimule un penchant certain pour la cruauté ; il est spectateur des querelles de pouvoir, noctambule capable cependant de se confronter au hasard, à l’improvisation, menant sa vie comme à la roulette russe. Franck, le troisième de la fratrie, est de retour, fils prodigue qui pense revenir avec des solutions, personnage auréolé de notre sympathie de lecteurs. Mais Jean-François Samlong rebat les données constitutives de chacun et l’ombre se teinte de lumière comme l’éclat apparemment chevaleresque se nuance de sombre.

La place des femmes n’est pas enviable. A Rose, il est reproché de ne pas penser et d’être peu cultivée. La jeune femme ne compte pas les humiliations et Simon, son mari, n’est que goujaterie et tromperie. A Liza, il est dévolu un rôle de seconde zone : elle rêve des Etats-Unis et des Beaux-Arts, de concevoir des dessins animés, mais elle ne fait qu’esquisser une forme masculine sur la nappe et regarde un peu hébétée la main de Loïs en taillader l’ébauche. Les femmes ont affaire à un patriarcat mortifiant. Simon n’a-t-il pas reconquis la fiancée de Franck lorsque le benjamin a interrompu ses études pour partir à Madagascar ? Et Franck, le beau Franck, ne place-t-il pas ladite fiancée une fois récupérée, Nina, à un poste de direction qu’il choisit pour elle ? L’auteur reconsidère notre élan d’identification aux personnages qui passe par le rejet de certains ou l’admiration envers quelques autres. A lire ce dernier roman, on oscille entre sympathie, empathie, ironie et répulsion. On voudrait « aimer » Franck, mais le projet d’une construction littéraire comporte bien des nuances : écrire est un laboratoire, un champ d’exploration de l’humain ; et Jean-François Samlong sonde les êtres de papier qu’il met en scène en déclinant tous les possibles de leur existence.

La structure du roman relève de la tragédie classique avec un renfermement sur cette famille, les Kervéguen, comme un huis-clos social. La Tour d’Orgueil ouvre ses fenêtres sur des horizons lointains, des escapades aux Seychelles pour Simon ou les affres de la misère à Madagascar pour Franck. Chacun goûte à un ailleurs, mais inexorablement, le passé du nom, l’appartenance familiale, les ramène à ce centre crucial, le cœur de la ville de Saint-Denis. On ne voyage pas dans l’île, les personnages sont comme aimantés, rivés à une sorte de dictature du patronyme qui les distingue entre tous et envenime leur présent. On y parle du projet commercial de Vanilla II et de l’expansion affairiste qui en découle ; mais, selon des cercles concentriques, l’espace se rétrécit à la confrontation privée. Un monde a surgi, porteur d’aventure, mais il reste à résoudre ce qui constitue le nœud gordien du roman, la question de la succession à la tête de la firme. Et ils sont trois à y prétendre. On assiste à une guerre du trône économico-politique, selon un chiffre impair qui pourrait permettre des alliances mais qui aboutit à un égoïsme autocentré. Nous vivons, selon le voyeurisme de la lecture, ces face-à-face sans aménité dans le retrait de la Tour, avec des dialogues brefs, qui peuvent basculer dans une vulgarité représentative des rancunes de chacun.

Simon et Franck sont - ou ont été - accompagnés de quelqu’un qui redimensionne leur vie : une sorte de confident. Estelle, secrétaire stagiaire, exerce son savoir-faire amoureux et entraîne l’aîné vers des plages paradisiaques où il se perd ; c’est une sorte de mante religieuse qui se joue de son bienfaiteur. A contrario, le père Donnadieu, figure littéraire de l’Abbé Pierre, ou du Père Pedro, ouvre les yeux du benjamin sur les horreurs du plus extrême dénuement : guidé par ce mentor exceptionnel, Franck découvre le manque absolu en la personne d’enfants malgaches abandonnés à un quotidien destructeur ; et cette expérience de l’Autre, qui tente de survivre dans l’atroce, le conduit peu à peu à un humanisme dont il ne se savait pas capable ; comme une rédemption intérieure. Ces envolées vers d’autres espaces que La Réunion se font par le biais de l’allusion (concernant les frasques de Simon) ou du récit. La mémoire du plus jeune est envahie de préceptes généreux et de conseils apaisants, comme une exhortation à dépasser le présent. Le voyage est mental, par la réminiscence avec Franck, ou, pour Simon, selon la fantaisie du lecteur qui peut imaginer son propre décor de rêve.

Comme dans la tragédie, un destin s’est forgé autour de cette famille que le temps a hissée au sommet d’une gloire qu’il faut assumer ; le vingt-et-unième siècle au jour le jour déconcerte : tout y est à considérer, à expérimenter, et il n’est pas de repère pour se définir. Être un Kervéguen n’est pas anodin ; cela comporte des devoirs, des obligations liées à ce rang d’aristocratie, mais cela développe aussi un appétit démesuré pour l’argent. De péripétie en réalité du danger, le temps resserré entre le 30 juillet et le 12 octobre s’épaissit de meurtre. Ce qui redressait orgueilleusement la famille vers des projets pharamineux sombre dans l’obscurité de la tombe : personne n’aura les mains propres ni l’âme sereine à la suite de cet imbroglio familial. Franck, le héros chéri d’Hortense, sa mère, de Liza, sa sœur, et d’Ernestine, la vieille nénène tout en dévouement pour lui, oui, Franck, le négociateur efficace, ressortira éclaboussé : être un descendant de cette dynastie lui impose de savoir aussi se mêler du moins recommandable et de savoir parfois prendre des décisions qui induisent au pire pour sauver l’apparence d’une grandeur passée et qui s’effiloche au présent.

Jean-François Samlong brosse une destinée familiale sans concession, avec ses monstres naissants et ses héros ambigus. Le nom de Kervéguen rutile de luxe et suscite bien des incertitudes sociales : il fige les inégalités. Le gréviste Mongo est un leader charismatique, chanteur de maloya, authentique descendant des esclaves, enfant toujours de l’Afrique qui bat dans ses veines : il est l’âme de ce mouvement de revendication qui oppose la rue aux nantis de la Tour. Or il signera un compromis avec Franck. Il semble avoir gagné cette grève renégociée par le benjamin de la puissante famille. Mais, quand il est nommé chef des vigiles, la sécurité offerte par cet emploi le rive au consentement politique. Le médiateur humaniste, revenu de Madagascar enrichi de lui-même, est aussi d’une redoutable habileté. L’auteur nous invite à envisager l’avers et le revers de toute médaille.

La tragédie des Kervéguen est relatée de façon particulière, selon un découpage proche de l’écriture cinématographique. Le texte s’élabore en fragments et selon des glissements narratifs ; en découle un suspense qui croît au fil des pages.

Ainsi, le coffret à cigares est-il remplacé par un coffret pour arme à feu. On passe de la sensualité gustative et de l’ostentation du pouvoir à l’incertitude, à la possibilité de lendemains qui déchantent. Jacques de Kervéguen qui teste l’assemblée de ses proches et les humilie de sa morgue, leur intimant silence et totale obédience, exhibe un révolver qui date de la deuxième guerre mondiale : le trophée rappelle les heures graves de la Résistance. Mais le dernier à l’avoir possédé s’est « fait exploser la tête un matin ». C’est un objet vengeur, au « magnétisme puissant ». Le patriarche ne peut s’empêcher de jouer avec la dignité d’autrui comme avec la soumission de ses subordonnés. Ce coffret, par une sorte de fondu enchaîné, porte en son renfoncement le destin de la famille. Il faudra opter, entre vivre et jouir des acquis ou mourir en abordant à de nouvelles acquisitions.

De même, l’image se trouble, et se floute, en une autre superposition narrative : le visage de Franck devient, par maquillage et postiche interposés, celui d’Abel, son double, son avatar temporaire, le temps de la grève, et c’est la copie conforme d’un certain Jérémie. Trois identités pour une négociation où tout le monde ment et triche. Le contour des choses échappe au plus regardant et, même si l’accord entre le patronat et les employés est signé, même si la grève s’achève sur une victoire apparente du droit des plus faibles à revendiquer un avenir meilleur et sur une obtention des demandes salariales, tout est pipé. Tous ont les mains sales. Franck pacifie la situation et la dénoue, mais à quel prix ? Son aura première ne cesse de se fissurer, les zones d’ombre des Kervéguen envahissent la définition de son personnage. Il est parti sur un coup de tête, après deux années à la faculté de droit ; il a connu le Père Donnadieu ; mais rien ne semble vraiment construit en lui. Il est à la croisée des chemins de sa vie et se retrouve souillé, même si c’est malgré lui, par la promiscuité avec les autres hommes de sa famille.

Plus éloquente encore, concernant ce montage filmique, est la coupure entre une montée vers le paroxysme, - deux coups de feu dans la nuit -, et l’évocation paisible d’un lendemain habituel à la messe du dimanche : retour à la vie normale avec le rituel religieux. Un nouveau chapitre s’ouvre alors, qui n’explicite rien. Mais la prière ostensible du père est interrompue par une révélation cynique sous-entendant que Franck aurait perdu la vie sur un trottoir de Saint-Denis. Le sang et le corps christiques sont profanés par l’aveu implicite d’un meurtre commis la veille. Tout se mêle. Et lorsque Jacques de Kervéguen est retrouvé mort, on passe narrativement des réflexions vespérales du patriarche sur l’avenir de sa propre famille à un enterrement matinal au cimetière marin qui longe le boulevard Lancastel : et c’est le sien. Plus tard encore, un des fils succombe apparemment sous les fièvres de la Covid 19. Mais qui a fait quoi ? Et comment ? Au lecteur de mobiliser ses cellules grises et de mener à travers les mots sa propre enquête. La mort est opportune et résout la problématique de la succession. Une fin ouverte qui démontre que « la vérité des Kervéguen est vérité d’évangile ».

La Tour d’Orgueil est un roman qu’on lit avec ce plaisir d’évasion que propose la découverte d’une intrigue loin des préoccupations de notre banalité quotidienne ; avec, aussi, cette jubilation qui consiste à rentrer dans l’Histoire de La Réunion, porteuse de toutes les réminiscences de l’esclavage et de l’engagisme ; avec, en imagerie, les reliefs gagnés par les « rois marrons » sur les hauts de notre île dressée comme un rempart vers la Liberté : on s’y plonge et on en ressort heureux.

Plus encore, l’auteur, Jean-François Samlong, prend de la hauteur par rapport à ce récit très étayé d’analyses et en vient à un commentaire parcellaire mais très bienvenu sur la politique mondiale. Microcosme, macrocosme. Le monde est une île au cœur des galaxies. Comme une sorte de voix off, la plume de l’écrivain réunionnais invite à voir plus loin que l’horizon et à décrypter les faits rapportés par les médias, au-delà de la langue de bois et des fabriques de pensées toutes faites. Ce roman est aussi une prise de parole politique. C’est une belle aventure littéraire.

Halima Grimal

- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire

- 170 vues

Connexion utilisateur

Dans la même rubrique

09/02/2026 - 20:16

13/01/2026 - 11:39

Commentaires récents

Derrière la diabolisation de Mélenchon, la haine du "bougnoule"

IL A DEJA EU LIEU...

Albè

27/02/2026 - 21:35

....sur TOUT LE CONTINENT américain quand les Européens ont massacré les Indiens. Lire la suite

Derrière la diabolisation de Mélenchon, la haine du "bougnoule"

Yug , yug ou ...yug ?

yug

27/02/2026 - 17:26

Ouais assez marrante cette évocation des sens du mot yug ( à condition qu'elle soit vraie et ne s Lire la suite

Derrière la diabolisation de Mélenchon, la haine du "bougnoule"

Yug-hitler= intello?

@Lidé

27/02/2026 - 17:19

Albè je crois que yug-hitler va trouver de mots équivalents pour purifier la langue françoise, de Lire la suite

Derrière la diabolisation de Mélenchon, la haine du "bougnoule"

Yug-hitler= intello?

@Lidé

27/02/2026 - 17:18

Albè je crois que yug-hitler va trouver de mots équivalents pour purifier la langue françoise, de Lire la suite

L’ATTAQUE RUSSE EST CONDAMNABLE MEME SI LA POLITIQUE IMPERIALE DE L’OCCIDENT EN EST LA CAUSE

COMMENTATEUR AU BOIS DORMANT ?

Albè

27/02/2026 - 15:13

Cet article date d'il y a...4 ans. De 2022 donc ! Lire la suite

Top 5 des articles

Aujourd'hui :

- Louis Boutrin propose un vrai renouveau pour le Carbet

- Municipales au Prêcheur : une bande de bouffons

- Derrière la diabolisation de Mélenchon, la haine du "bougnoule"

- Martinique, un étrange parfum de macoutisme

- Barbès créole blues

Depuis toujours :

- Tous les présidents et premiers ministres de la Caraïbe sont vaccinés

- L'intolérable appauvrissement intellectuel et culturel de la Guadeloupe et dans une moindre mesure de la Martinique !

- LETTRE OUVERTE AU 31ème PREFET FRANCAIS DE MARTINIQUE

- L'arrière-grand-père maternel de Joan Bardella était...algérien

- Les triplement vaccinés contre le covid ne bandent plus